星はなぜ ☆ とかくか?(山口 康広・柴田 晋平)

小さな天文学者の会 会報 No. 11 より

はじめに

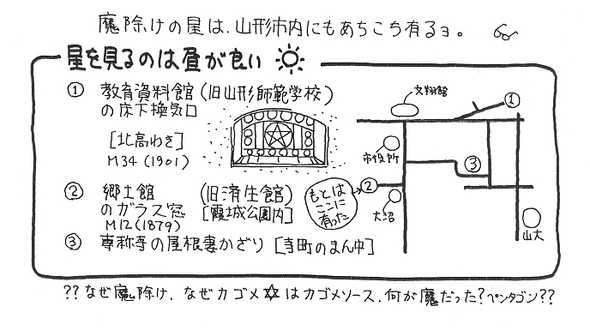

「星はなぜ ☆ と書くか?」という疑問に答えるべく、私たちは勇んで調査を 始めました。しかし、始めてみるとこれはとても奥深い問題であることが 分かってきました。 これまでに身近な文献だけでなく、天文教育普及研究会のメーリングリストで この問題に関して 30 通以上のメールの交換をして情報をいただきました。 この場を借りて、情報をいただいた皆様にお礼申し上げます。 しかし、まだ解決はしていません。 それでまず、中間報告をここにしようと思います。

☆ の形はその美しさのため、そして、数学的に特別な 性質をもっているため、 星とは関係ない 独自のおもしろい 起源や歴史があることがわかってきました。 一方、人が星を表すとき用いてきた図形にも歴史があることが わかりました。結局、問題はつぎの 3 つに分けて考えることができます。

- ☆ の形の起源と歴史はどのようなものか?

- 人は、星をどのように表現してきたか?

- いつからどのような理由で、星と関係なかった「☆ の形」 を星を表すものとして使うようになったか?

☆ 型

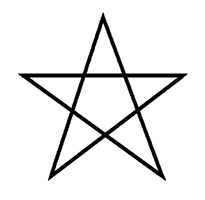

☆の形は図1のように一筆書きで書くことができます。 この図形はコンパスと定規だけで作図できますし、 辺が互いに黄金分割 * で切られているなど、数学的におも�しろい図形です。 図1の形は、英語ではペンタグラム、 日本語では「五芒星(ごぼうせい)」と呼ばれます。

図1 ペンタグラム(五芒星)ペンタグラム(五芒星)

図1 ペンタグラム(五芒星)ペンタグラム(五芒星)

図2 ダビデの星

図2 ダビデの星ペンタグラムはギリシャ時代のピタゴラス派の入会の印でした。 ピタゴラスといえば有名な 三平方の定理を発見した人として知られていますが、当時のピタゴラス派は 輪廻転生(りんねてんせい) を信奉するカルト的な集団だったようです。その関係でペンタグラムは魔術の方面で ダビデの星(図2)とともに魔除けのマークとして使われるようになりました。 また中世の貴族 の紋章にも☆マークは見られますが、これは一説には拍車 (乗馬するときにかかとにつけて馬の腹を刺激して進ませるための馬具)を表していた とも言われています。

一方、 日本では五芒星は晴明桔梗(せいめいききょう) といって、魔方陣(まほうじん)、つまり、魔除けの印として平安時代から 使われていました。和歌などの古文に「晴明が印」などという表現であらわれて います。 晴明桔梗 の5つの角は 陰陽道(おんみょうどう)の 基本原理である五行を表しているとされ、形が桔梗の 花に似ていることからこの名で呼ばれています。 晴明というのは、 平安時代に活躍した陰陽師(おんみょうじ) (呪術師+占い師+天文学者+暦学者のようなもの)の有力者である 阿倍晴明(あべのせいめい)を指します。 晴明は特に呪術師的な才能に優れてい�たらしく、この晴明桔梗も魔除けの印 として発明されたものです。それにしてもこの五角形の全く 同じマークが日本とヨーロッパで独自に発明され、しかも両方とも魔除けのマークと して使われていたというのは大変興味深いことです。

明治の近代化以降、軍隊の階級章や軍帽に 幅広く☆が使われるようになりました。日本では以前から☆マークとして晴明桔梗が あったわけですが、これは弾除けのおまじないとして☆マークを使っていた西洋の軍隊 をまねたと思われます。ただ晴明桔梗と相まって 日本人には受け入れやすかったようで、第二次大戦中に出征する兵士に家族が安全 を祈願して晴明桔梗を型どったものを縫い付けたり持たせたりすることが流行った そうです。現在でもヘルメットや 階級章、戦闘機など各国の軍隊のいたるところに☆マークが見られます。このように 軍事方面で広く 使われたおかげで、☆マークが世間一般に広く知られるようになったとも 言われています。

五芒星(図1)にせよ六芒星(図2)にせよ、図形としてきれいですから、 軍事以外にもいろいろの用途に使われたことは想像に難くありません。 たとえば、国旗にもたくさんこれら「星型」が使われていて、 おおよそ51ほどの国旗に五芒星が使われ、さらに、六芒星、 七芒星も見られます。

星をあらわすこと

星を描くとき人はどのように描くのでしょうか? 星をシンボルで表すとき、どのように書くのでしょうか?

この問に対しては、 石器時代の遺跡の壁画などでは星はどのように描かれてたのか? という疑問がわきます(これは これから調べたいと思って��います)。

実際に星を見た時、ただの光の点でなく トゲのような光の筋が見えますね。 そうすると、星を描く時、点やまるではなく トゲトゲのようなものを添える方が自然と思われます。 なぜ、星のまわりにトゲがでているように見えるかは目の構造に 由来しているという考え方があって、さまざまな説があるそうです。 ここではくわしいことは省略します。

つぎに、 星図に描く星をどう表すかを調べてみましょう。

初期の星図では星は点で表されていますが、やがて トゲトゲをつけることが行なわれました。 星図に記載される星のトゲトゲについては、ずいぶん前の五島プラネタリウムの 学芸報に金井さんの研究報告があったそうです。それによれば、 ヨーロッパでの星図に使われる輝星のトゲの本数には 時代的変遷があり、これはその時代の気温変動におおよそ関連があるのだそうです。

ヨーロッパ以外ではどうでしょうか?中国やその影響が強かった日本では○(丸)で 統一して表していました。例えば、高松塚古墳は石室の天井一面に星図が描かれていま すが星は丸であらわされていました。「三本の矢」の故事で有名な戦国大名の 毛利家の 家紋はオリオン座の三ツ星を表しているといわれていますが これも3つの丸です(図3)。今 でも相撲の取り組みで白星、黒星は丸で表しますね。 また、釘の頭も星といいます。

天文学が盛んに 研究された中世イスラムでは赤い丸で表し、明るい星ほど大きな丸で表して いました。この明るさで丸の大きさを変えるやり方は今でも続いています。

こうしてみると、星は☆でなくて○であらわすのが主流と言えそうです。

最後に、星は文字としてどう表わされてきたのでしょう。

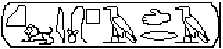

古代エジプトのヒエログリフ ** では星は5本のトゲで表しました(図4)。

メソポタミアのくさび形文字ではその古い形として絵文字を 含んでいて、その中で「星」は+と×を重ねたような 8本のトゲのマークを3つ並べたもので表されました。 面白いことに☆のような 絵文字もありましたがこれは「区域」という意味で星とは全く関係ありません。

星が☆に

魔除けの印にも弾除けにも使われていたペンタグラム(五芒星)が、なぜ星を 表すようになったのか、私たちの調査ではまだよく分かっていません。 せめて、いつごろどのような場所で☆が星として 使われはじめたかをつかみたいのですが、、、。

注釈

黄金分割

もっとも美しい分割比といわれて、絵の縦と横の比は 黄金比 がもっとも美しいとされます。

このあたりに興味のある方は数学の本などを御覧になることをお勧めします。

ヒエログリフ

ロゼッタ石のおかげで 語学の天才シャンポリオンによって解読が できたという、エジプトの絵文字です。

これは、クレオパトラ(KLIOPADRA)です。 絵のようですが、表音文字だったという話をどこかで聞いたことが あるとおもいます。

謝辞

この文を執筆するに当たって、以下のホームページを参考にしました。

本稿の多くの情報は、天文教育普及研究会のメンバーの方からメールリストでいただいた30 通以上のメールに依っています。 メールをいただいた以下の皆様に感謝いたします。(敬称略、順不同)

富田晃彦(和歌山大学 教育学部),

福江 純(大阪教育大学 天文学研究室),

西村昌能(京都府立洛東高等学校),

大島 修(岡山県立鴨方高等学校),

甲田昌樹(),

茨木孝雄(Suginami Science Education Center),

秋山晋一(),

鈴木麻乃(愛媛県総合科学博物館),

石山勝則(),

有本淳一 (京都・塔南高等学校),

浜根寿彦(ぐんま天文台),

北尾(星の伝承研究室),

作花一志(京都コンピュータ学院),

綾仁一哉(美星天文台)

編注:所属は2001年当時のものです

「星はなぜ ☆ とかくか?」は小さな天文学者の会 会報No.11 (2001年10月15日発行) おたよりコーナー(31ページ)を編集・再構成したものです